Juan Villoro: “Vivimos inmersos en la cultura de la letra, pero no necesariamente en la literatura”

Destacado escritor mexicano llegó hasta la UCSC en conversatorio “Escribir desde el presente” del Festival Puerto de Ideas Biobío 2023.

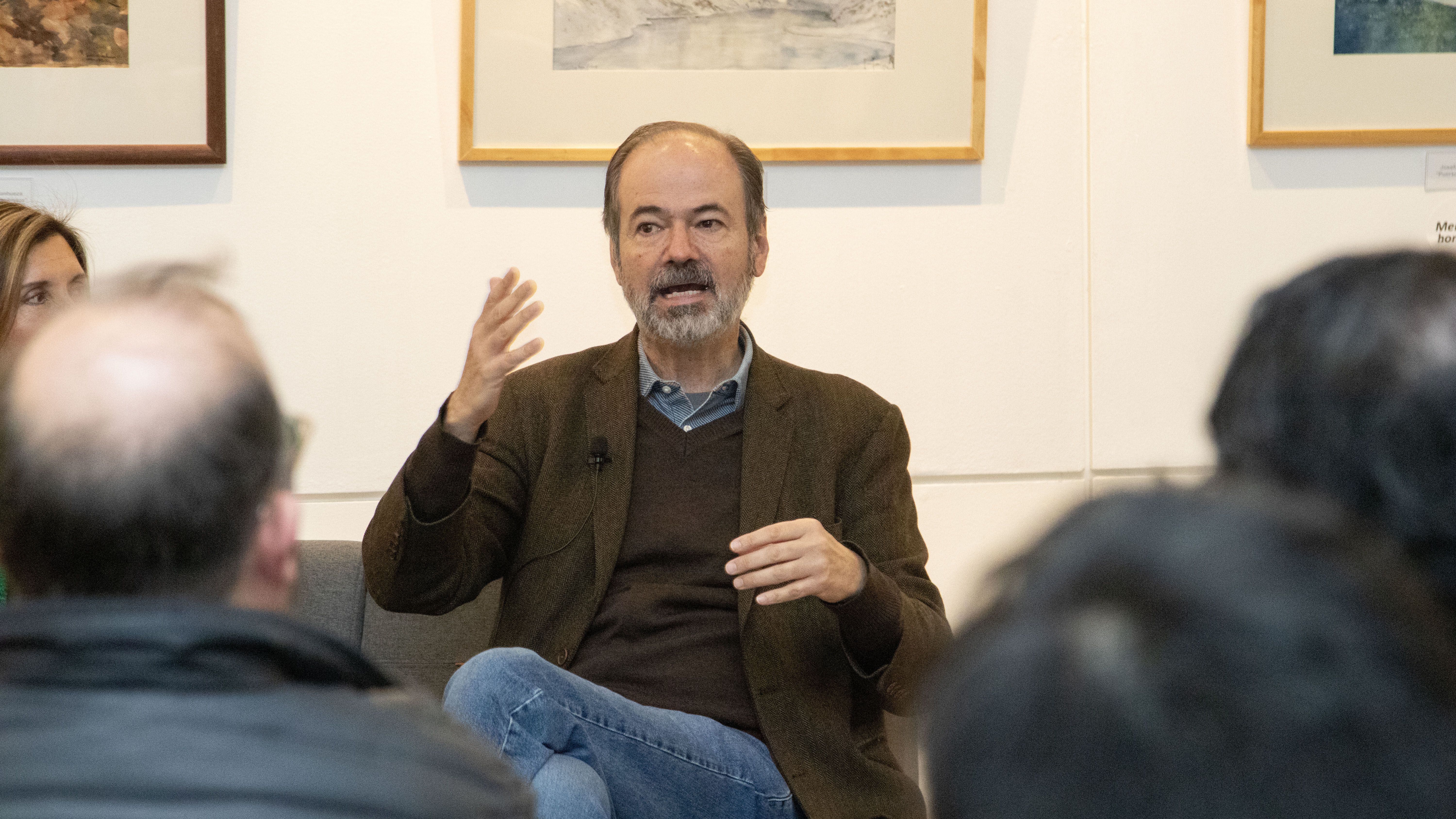

Reconocido como uno de los principales escritores latinoamericanos contemporáneos, el mexicano Juan Villoro llegó hasta la Casa de Estudios para participar del inicio del Festival Puerto de Ideas, a través del conversatorio “Escribir desde el presente”, realizado en la Sala de Exposiciones del Centro de Extensión UCSC, Campus San Andrés.

El también ensayista, autor de libros infantiles, traductor y ganador del Premio Herralde por su novela El testigo (2007), se presentó en el contexto de su nuevo libro “La figura del mundo”, en el que narra la vida de su padre desde una perspectiva personal y afectiva.

-¿En su próximo libro, cuál es la historia de su padre?

Fue un filósofo mexicano muy vinculado con luchas sociales, entonces yo quería hacer un retrato tanto de la vida privada de él como de su vida pública. Él participó en la fundación de partidos políticos de izquierda, estuvo en el movimiento estudiantil de 1968, que fue reprimido en la matanza de Tlatelolco, terminó sus días como asesor del movimiento zapatista, y se interesó mucho en las causas de los pueblos originarios. Él nació en Barcelona y se educó en Bélgica, en internados de jesuitas, llegó a México ya cuando tenía que terminar el bachillerato, y entonces mi país se convirtió en su país de adopción. El libro tiene que ver con causas sociales que determinaron la historia de México y América Latina, con temas generales como el exilio y la adopción de una identidad diferente, pero también y sobre todo con las causas privadas que sustentan estas decisiones.

-¿Según su experiencia, cuál es el presente de la literatura y el del oficio de escritor después de la pandemia?

Vivimos inmersos en la cultura de la letra, pero no necesariamente en la literatura. Todo el mundo recibe alertas y mensajes de texto en el teléfono, en las pantallas vemos bandas luminosas que nos transmiten textos. Estamos continuamente en el mundo de la letra, pero el uso que se le da es distinto al que se le da ahora. Rodrigo Fresan, escritor argentino, dice que cuando él era niño el enemigo de la literatura era la televisión, y hoy en día el enemigo de la letra es la letra misma, porque hay tantos discursos que nos rodean que no siempre llegamos a la literatura. Entonces, evidentemente se trata de un arte minoritario respecto al caudal de letras que circulan, pero yo creo que se trata de una forma de conocimiento irrenunciable.

– ¿Qué valor le otorga a la lectura?

Hay una manera de conocer la realidad que solamente se puede dar a través de la literatura, pues no solo toca lo que es el mundo evidente, el mundo de las apariencias, sino que toca también lo que es posible: las conjeturas, lo que aún no ocurre, los sueños, los anhelos.

–¿Qué rol tienen las universidades en la gestión y divulgación del arte?

Creo que una de las tragedias del saber es la especialización excesiva, es decir, la gente que sabe cada vez más de cada vez menos. Esta hiperespecialización ha hecho que se aísle un poco el conocimiento y creo que una de las responsabilidades del humanismo es tratar de vincular los conocimientos. A mí me ha interesado escribir de ciencia desde la literatura o escribir de distintas formas del arte o de la política desde la literatura, o sea, vincular otras formas del saber a partir de lo que es la literatura, encontrar las causas privadas de las razones públicas, encontrar la forma en que cristaliza la vida de la mente. Las universidades también tienen una responsabilidad puertas afuera, es decir, irradiar cultura en la sociedad, abrir espacios para que gente que no necesariamente cursa la universidad pueda ir a una conferencia o pueda leer una revista universitaria o asistir a un congreso. Es decir, esta labor de extensión universitaria hacia la sociedad también me parece muy importante.